我国古代本土玻璃研究取得新突破。 玻璃是人类历史上最重要的材料之一。研究表明,中国铅钡玻璃蜻蜓眼珠的出现受到外来钠玻璃的影响。然而,后者究竟如何影响了铅钡玻璃珠的制作?要回答该问题,需要深入了解铅钡玻璃的矿料来源和制作工艺。

中国科学院大学人文学院考古学与人类学系教授杨益民课题组联合湖北省文物考古研究院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和中国社科院考古研究所等单位的研究团队,使用多种显微分析方法发掘战国至西汉时期铅钡玻璃蜻蜓眼珠的技术内涵,剖析本土铅钡玻璃对外来钠玻璃在原料与工艺方面的吸收与创新。近日,相关论文发表于《科学通报》,中国古玻璃研究在国际一流综合期刊实现零的突破。

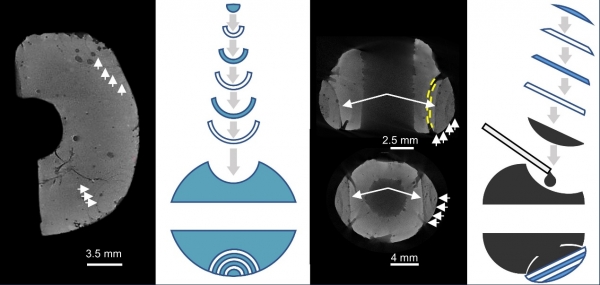

基于激光、X光和电子束的多维分析方法揭示铅钡玻璃蜻蜓眼珠的技术内涵 国科大供图

基于激光、X光和电子束的多维分析方法揭示铅钡玻璃蜻蜓眼珠的技术内涵 国科大供图

铅钡玻璃蜻蜓眼珠的铸造工艺和镶嵌工艺 国科大供图

铅钡玻璃蜻蜓眼珠的铸造工艺和镶嵌工艺 国科大供图

?

在成型工艺方面,显微CT分析表明,中国古代工匠在仿制外来钠玻璃蜻蜓眼珠的过程中,吸收了外来眼纹装饰中的逐层镶嵌工艺,但目前没有发现引进缠绕工艺制作珠子基体,并首次实证基体的铸造成型与独特的镶嵌技术。

本研究探讨了欧亚大陆的钠玻璃如何促进中国早期铅钡玻璃制品的诞生,并揭示铅钡玻璃珠生产工艺中的本土创新。这些认识极大地促进了对丝绸之路开通之前玻璃交换网络及技术发展的理解,为中国早期玻璃生产和文明互鉴提供了新的见解。(来源:中国科学报 张晴丹)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.11.007

作者:杨益民等 来源:《科学通报》