研究揭示依兰陨石坑的三维撞击构造与撞击过程。 近日,中国科学院广州地球化学研究所研究员邓阳凡带领该所地球物理成像团队,在国家自然科学基金等项目的资助下,联合中外合作者采用多种地震分析方法,研究揭示了依兰陨石坑的三维撞击构造与撞击过程。相关成果发表于《通讯-地球与环境》(Communications Earth Environment)。

陨石坑(又名撞击坑)作为太阳系中最引人入胜的地质特征之一,吸引了科学界和普通大众的广泛兴趣。迄今为止,全球已记录证实了近200个撞击坑。它们为行星科学研究提供了宝贵实验室,为研究地球深部超高压、高温环境下物质的组成和结构提供了独特的窗口,这些深部岩石在其它情况下很难获取样本,而撞击事件的极端高压和高温条件可形成与地幔深部类似的岩石矿物。此外,撞击坑为研究撞击事件与古生物学和古环境的重大变迁事件之间的因果关系提供了绝佳机会。

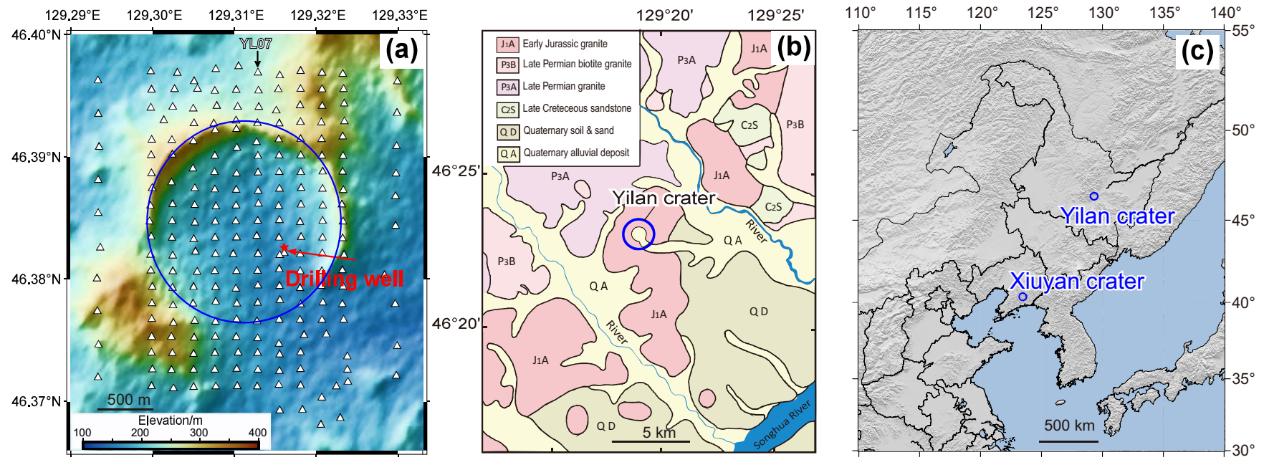

依兰陨石坑的位置、地质构造及密集地震台阵分布。研究团队供图

依兰陨石坑的位置、地质构造及密集地震台阵分布。研究团队供图

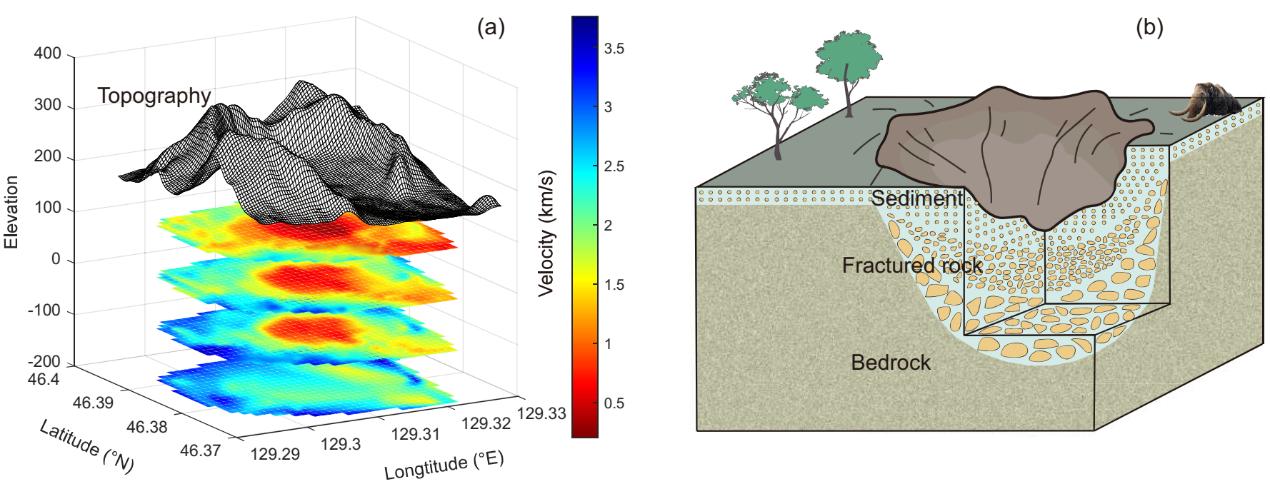

依兰陨石坑的地下三维撞击构造与卡通示意图。研究团队供图

依兰陨石坑的地下三维撞击构造与卡通示意图。研究团队供图

?

古生物学证据显示,该地区在距今4.8万年前就已经栖息着猛犸象等大型哺乳动物,钻井资料也发现了表征植被茂盛历史的木炭类碎屑,表明当时生态系统已较为完备。研究推测,发生于距今约4.93万年前依兰陨石撞击事件可能对当时的生态环境造成了显著影响。

该研究不仅为依兰陨石坑撞击事件及其对周围环境的潜在影响提供了地球物理依据,也强调了进一步开展多学科研究的必要性,同时为其它撞击构造的成因和结构探测提供了重要参考。(来源:中国科学报 朱汉斌)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02274-5

作者:邓阳凡等 来源:《通讯—地球与环境》