科学家开发首个二维-硅基混合架构芯片。 4月16日,复旦大学教授周鹏、研究员刘春森团队的研究论文在《自然》上线。团队研制的破晓(PoX)二维闪存原型器件,颠覆现有闪存技术路径,实现了400皮秒超高速非易失存储,是迄今最快的半导体电荷存储技术。

开心的同时,刘春森又去查阅了下《自然》编辑部的邮件。您的稿件已被三位审稿人评阅,他们均认为这项工作具有潜在研究价值,我们对此表示赞同。

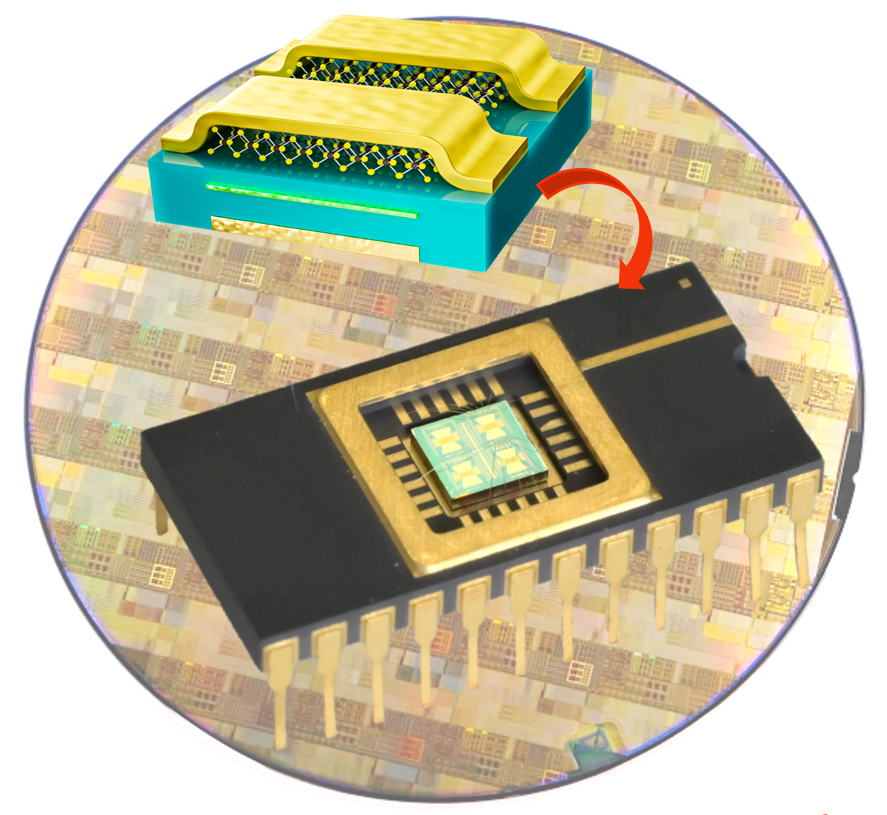

这是团队同步开展的另一项工作。他们提出了二维-硅基混合架构长缨(CY-01),通过将二维闪存器件直接融入成熟的互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺平台,加快这种新型器件的产业化。

周鹏(前排右三)、刘春森(前排右四)团队。

周鹏(前排右三)、刘春森(前排右四)团队。

世界首颗二维-硅基混合架构闪存芯片。图片均由复旦大学提供

世界首颗二维-硅基混合架构闪存芯片。图片均由复旦大学提供

?

期间,他们主要攻克了两大瓶颈问题。

一方面,传统CMOS制造工艺与厚度达数百微米、具备金刚石结构的硅材料相适配,而二维材料厚度仅为1-3个原子,直接使用此工艺无疑会引入材料暗伤。

团队针对性地研发了原子芯片(ATOM2CHIP)系统集成框架。就像拼乐高积木一样,他们通过模块化集成方案,将二维存储电路与成熟CMOS电路分离制造,最后与CMOS控制电路通过高密度单片互连技术实现完整芯片集成。

这一集成框架的核心思路,是在时空上分割二维存储电路和CMOS电路的制造。刘春森解释道,我们首先采用标准CMOS工艺制造CMOS控制电路,再利用支持原子尺度贴合的片上二维集成工艺进行二维电路的后续工艺集成,由此确保制造流程受到最小化的影响。

另一方面,二维存储器件的工作机制与标准CMOS不兼容。针对此问题,团队提出了跨平台系统设计方法论,在二维存储电路和CMOS电路之间专门添加了转译层,并结合高密度单片互连技术,实现了二维电路和CMOS电路软、硬件兼容性通信。

刘春森说道:由此,CMOS电路能够理解二维器件的工作模式,二维电路也能够理解从CMOS电路传递过来的控制信号。

从10到100,拥抱产业

这项成果突破,也离不开周鹏、刘春森团队和工业界的深度合作。在项目开展之初,他们就决定只做自己擅长的事情,专注于二维存储器件部分,而芯片整体设计、控制和读出电路等则交由合作企业完成。

目前,团队正在着手建设中试线,预计在未来3至5年内将芯片容量从Kb扩展到Mb级别。在5至10年的视角,我们计划进一步与企业合作,利用产业界成熟的工艺和大规模产线,将存储容量做到Gb甚至Tb,实现第一批商业化产品落地。刘春森表示。

届时,当前分级存储架构将被改变,一块存储芯片即可同时实现高读写速率、大容量及数据长期保存,有望将AI服务器部署在个人电脑甚至手机上,进一步推动AI应用和发展。此外,以垂直堆叠为特点的3D NAND闪存芯片制备工艺也有可能实现新的颠覆性突破。

以长缨为架构、破晓为内核的二维芯片是二维电子器件工程化里程碑,也为新一代颠覆性器件缩短应用化周期提供了范例。周鹏自信地表示。(来源:中国科学报 江庆龄)

相关论文信息:http://doi.org/10.1038/s41586-025-09621-8

作者:刘春森等 来源:《自然》